大豆ミート(代替肉)市場は現在も拡大し続けているのか?現状と課題について調査してみた

数年前から、「大豆ミート」や「プラントベースフード」といった言葉を耳にする機会が増えてきました。大手ハンバーガーチェーンが大豆ミートを使用したパティの商品を販売したり、コンビニエンスストアが食肉を使わない焼肉弁当を販売したりと、さまざまな企業が商品を展開するようになりました。メディアでも食肉に代わる新たな選択肢として、取り上げられることが増えたように感じます。

しかし現在、私の周囲では、大豆ミートを日常的に食べている人はあまり見かけないように感じます。私自身も数年前に大豆ミートを使用した商品を一度食べたきりで、現在は全く口にしていません。

では、現在の大豆ミート市場はどのような状況にあるのでしょうか。

今回は、大豆ミート市場の現状と課題について調査しました。

目次

大豆ミートは大豆を原料とした代替肉の一つ

大豆ミートとは、大豆を原料とした加工食品で、食肉の味や食感を再現し、食肉の代わりとして食べることを目的に作られた食品です。このように、食肉の代替となる食品は「代替肉」と呼ばれ、大豆ミートも代替肉の一つです。

現在、大豆ミートを使った食品は、ファストフードなどの飲食チェーンや食品メーカー各社から販売されています。 2023年には「日本大豆ミート協会」も設立され、大豆ミートの普及を目指した取り組みが進められています。

企業が大豆ミートの普及に取り組む背景

各企業が大豆ミート商品の開発や普及に取り組む背景には、以下のような社会的要因が挙げられています。

背景①:世界人口の増加による食糧問題

農林水産省は2019年に発表した「2050年における世界の食料需給見通し」1のレポートによると、世界人口の増加と経済発展によって2050年の世界の食料需要量は2010年比1.7倍となると発表しており、中でも畜産物の2050年の需要量は2010年比1.8倍となることが予測されています。

世界の人口が増加することによって、食肉の生産が追い付かなくなることが懸念されています。 それに対して、大豆などの植物は畜産物に比べて少ない資源で生産量を増やすことができることから、大豆ミートなどの植物性の代替肉への関心が高まっているようです。

背景②:畜産の環境負荷への懸念

環境省が2021年に発表した「令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」2によると、牛肉や豚肉などの畜産物は、生産から消費、廃棄に至るまでのプロセスで排出される温室効果ガスの量が、農作物や海産物などに比べて多く、環境への負荷が大きい食品であると述べられています。

そのため、農作物を原料とする代替肉である大豆ミートは、環境問題への対策として注目されるようになりました。

背景③:近年の健康意識の高まり

大豆ミートの主原料である大豆は、植物性たんぱく質を豊富に含んでおり、また、食物繊維や大豆イソフラボンなどといった栄養素も含まれています。そのうえ、食肉に比べて脂質が少なく低カロリーです。3

このような特徴から、大豆ミートは運動やダイエットをしている人、健康意識の高い人に対してニーズがあると考えられており、近年の 健康志向の高まりによって、大豆ミートの需要も高まることが見込まれています。

また、動物性の原料を使用していないことから、動物性食品を食べないヴィーガンやベジタリアンにも合う商品です。

伸び悩んでいる大豆ミート市場

前章のような背景によって、数年前から注目されてきた「大豆ミート」ですが、市場の実態としてはどのようになっているのでしょうか。

株式会社日本能率協会総合研究所が2021年に発表した大豆ミートに関する市場調査4の結果によると、国内の大豆ミート市場は、2019年の19億円から2025年に40億円へと拡大すると予測されていました。

そのことから、数年前の時点では大豆ミート市場は今後拡大するという見方がされていたことがわかります。

では、現在の市場はどのようになっているのでしょうか。

日経新聞の2024年10月26日の記事5によると、大豆ミートの年別販売額は、2022年までは毎年増加していたものの、2023年には2021年の水準を下回り、2024年も減少傾向にあるとのことです。

新商品の発売数についても、2021年までは増加傾向にありましたが、2022年以降は減少に転じています。

このことから、国内の大豆ミート市場規模は2022年ごろまで拡大していたものの、ここ2年ほどは停滞していると言えます。

また、代替肉大手企業のビヨンド・ミートは、2021年から2024年にかけて売上高が減少しており、2025年3月中に中国事業からの撤退と従業員の6%削減を実施すると発表しています 。6

国内でも、不二製油グループ株式会社が2024年度の通期業績予想の中で、大豆ミートを含む「大豆加工素材事業」については、販売数量減少により減益を計画と発表しています。7

これらの代替肉関連企業の状況を見ても、現在の大豆ミート市場は、前述の市場予測のような成長を見せておらず、むしろ減少傾向にあると考えられます。

大豆ミート市場はなぜ伸び悩んでいるのか

2022年ごろまでは伸びていた大豆ミート市場ですが、なぜここにきて減少し始めたのでしょうか。その要因を探るために、20~50代の男女505名を対象に、大豆ミートについてのアンケートを実施しました。

調査概要

調査手法:インターネットリサーチ

調査対象:20~69歳の男女(インターネットモニター)

調査期間:2025年3月10日~3月11日

有効回収数:505名

調査主体:弊社(株式会社マーケティング・リサーチ・サービス)

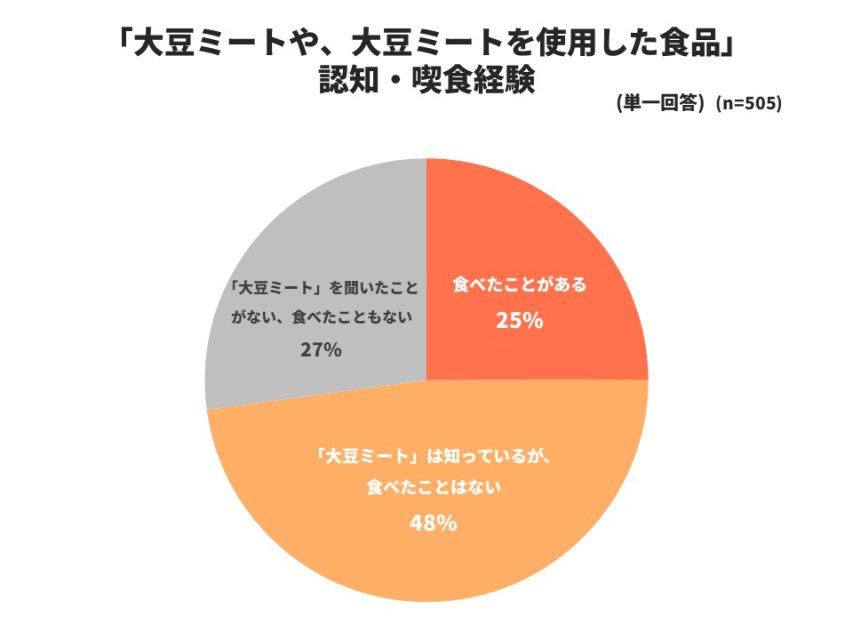

大豆ミートの認知・喫食経験

設問1

あなたは今までに「大豆ミートや、大豆ミートを使用した食品」を食べたことがありますか。(単一回答)

「大豆ミート」という言葉の認知度については、全体の74%が「知っている」と回答していました。

また、「大豆ミートを食べたことがある」と回答した割合は全体の25%でした。

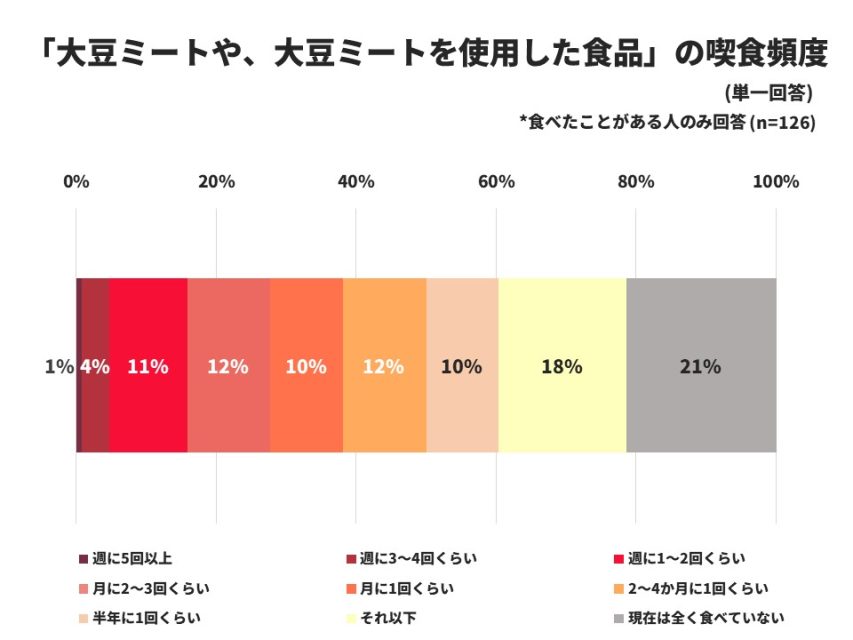

大豆ミートの現在の喫食頻度

設問2

あなたは現在、どのくらいの頻度で「大豆ミートや、大豆ミートを使用した食品」を食べていますか。(単一回答)

大豆ミートを食べたことがある人に、現在 食べている頻度を質問したところ、月に1回以上大豆ミートを食べていると回答した割合は38%でした。

一方で、21%は「現在は全く食べていない」と回答していました。

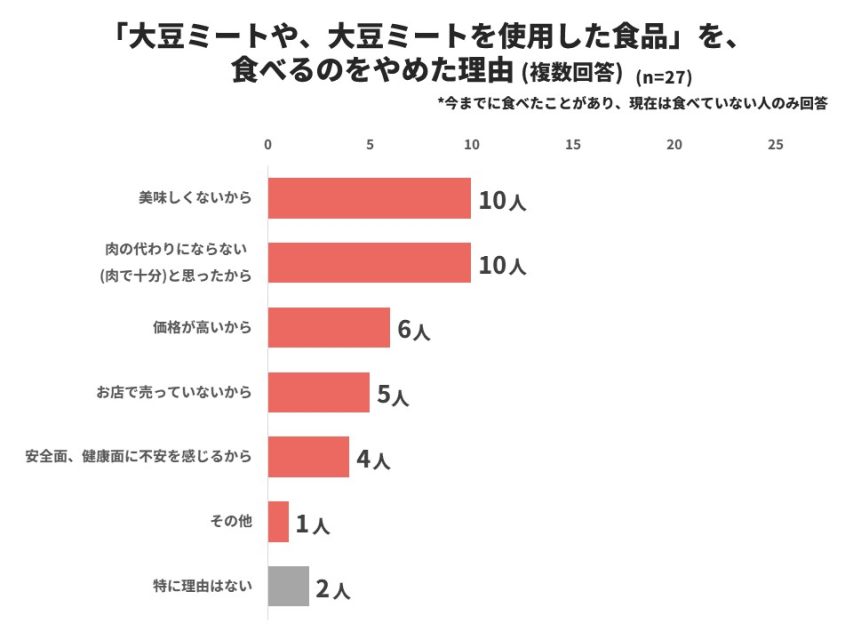

大豆ミートを食べることをやめた理由

設問3

あなたは「大豆ミートや、大豆ミートを使用した食品」を、今までに食べたことがあり、現在は食べていないとのことですが、食べることをやめた理由をすべてお答えください。(複数回答)

大豆ミートを今までに食べたことはあるが、現在は全く食べていない人に対して、食べていない理由を質問しました。

最も多かった回答は「美味しくないから」と「肉の代わりにならない(肉で十分)と思ったから」でした。

まとめ

低脂質、高たんぱくなどといった特徴から、肉の代替と して近年注目されるようになった「大豆ミート」ですが、市場としては2022年を境に伸び悩んでいる状況にあることが分かりました。

伸び悩んでいる要因についてアンケートを実施したところ、「味がおいしくない」「肉の代わりにならない」ことを理由に食べることをやめた人が一定数見られました 。

また、認知度に対して食べたことがある割合が低かったことから、大豆ミートに対して「人工的なもの」といったイメージや、「ヘルシーなのか、安全なのか」といった不安を感じて敬遠している人もいるのかもしれません。

食品加工技術が進化し、大豆ミートの味は向上していると言われていますが、食肉の代替として日常的に食べるレベルではまだないと評価している人が多いのではないかと考えられます。

大豆ミートに限らず「代替肉」商品の多くは、低脂質や高たんぱくなどの栄養面を主に訴求していますが、それだけでは消費者に食べ続けてもらうことが難しいと言えます。そのため、美味しさと栄養の両面から訴求できるよう、今後も味の改良が課題であると考えられます。

(digmar編集部)

- 「2050年における世界の食料需給見通し」農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_zyukyu_mitosi/attach/pdf/index-12.pdf) ↩︎

- 「令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」環境省( https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r03/pdf/1_3.pdf) ↩︎

- 「大豆ミートってなんだ?その魅力や使い方、レシピを紹介!」大塚食品 大豆ミートラボ(https://www.otsukafoods.co.jp/soymeatlabo/article/what_is_soymeat.php) ↩︎

- 「MDB有望市場予測レポート『大豆ミート』」株式会社日本能率協会総合研究所(https://mdb-biz.jmar.co.jp/news/20210630) ↩︎

- 「大豆ミート2年連続減の公算 1〜8月国内販売額27%減」日経新聞(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC275J70X20C24A9000000/) ↩︎

- 「ビヨンド・ミート【BYND】:業績・決算(通期・四半期) – Yahoo!ファイナンス」(https://finance.yahoo.co.jp/quote/BYND/performance) ↩︎

- 「不二製油グループ株式会社 2024年度第3四半期決算説明資料」(https://www.fujioilholdings.com/ir/) ↩︎